Beteiligungsnetzwerk Listenansicht

Das Frauen-Sprach-Café Perle im Stuttgarter Stadtteil Fasanenhof schafft zwei Mal im Monat einen geschützten Raum für Frauen, die durch eine Behinderung oder Fluchterfahrung von Mehrfachdiskriminierung betroffen sind. Die Perle ist als offener Nachbarschaftstreff konzipiert und findet in barrierefreien Räumen des Gemeindezentrums der Bonhoefferkirche statt. Dieser Treffpunkt wird nun im Rahmen der Nachbarschaftsgespräche genutzt, um mit den Frauen über aktuelle Vorhaben der Stadt Stuttgart im Bereich Städtebau und Wohnraumverdichtung zu diskutieren. Ebenso wird die feministische Stadtplanung und deren Perspektive erklärt und mit in die Gespräche eibezogen. Herzstück des Beteiligungsprozesses wird eine mehrtägige Zukunftswerkstatt in Leichter Sprache sein, deren Ergebnisse in die städtische Bürgerbeteiligung zur Entwicklung des Stadtteils Fasanenhof einfließen. Langfristiges Ziel ist es, eine kontinuierlich tagende Projektwerkstatt zu weiteren Themen im Stadtteil zu verankern.

Auf der Schwäbischen Alb gibt es seit Jahren rege Auseinandersetzung mit Windkraftenergie. Die Gegner sind sehr engagiert. Das geplante Beteiligungsprojekt „Forum Energie“ soll ein Lernformat sein, das alle Formen von Erneuerbaren Energien in den Blick nimmt und den Austausch zwischen der Kommune und der Bürgerschaft rund um dieses Thema ermöglicht. Das Format soll auf andere Kommunen übertragbar sein. Der Beratungsgutschein wird zur Entwicklung des Beteiligungs- und Kommunikationsformats benötigt.

Das soziokulturelle Zentrum Kulturhaus Karlstorbahnhof vereint unter seinem Dach die Vereine Kulturcafé, Theaterverein, Eine-Welt-Zentrum und Medienforum. Die Programmarbeit orientiert sich an den Wirkungsfelder der Soziokultur: Inter- und Transkultur, Teilhabe, Kulturelle Bildung und Erinnerungskultur.

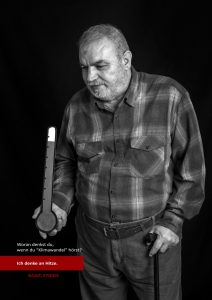

Mit dem Projekt "Gegen das Vergessen" hat Luigi Toscano über 400 Überlebende der NS-Verfolgung besucht und porträtiert. Diese Portraits werden überlebensgroß im öffentlichen Raum auf dem Universitätsplatz in Heidelberg ausgestellt. Diese Ausstellung bietet Anlass eine große Tafel für ca. 20 Personen aufzubauen, an der die Bürger und Besucher der Stadt über ihre kulturellen und religiösen Grenzen hinweg ins Gespräch zu kommen. Dazu sind offene und angeleitete Formate vorgesehen, um durch Impulse in Dialog zu kommen. Zudem sind Gespräche mit dem Künstler geplant sowie ein Diskussionsforum mit verschiedenen Perspektiven vulnerabler Gruppen. Die Gespräche werden entsprechend der aktuellen Corona-Verordnung analog, hybrid und digital geplant.

Im Projekt „Mittelbau Marmorwerk“ entsteht ein multifunktionaler Veranstaltungsraum für Horb, bei dem durch entsprechende Umbaumaßnahmen die bestehende Infrastruktur vom Bestandsgebäude genutzt werden soll. Die Stadt als Eigentümerin nutzt bisher die Fläche als Lagerraum. In einem Beteiligungsformat mit der Stadt, der engagierten Bürgerschaft und zahlreichen Kooperationspartnern wie der Musikschule, der Bücherei und ortsansässigen Vereinen wird ein tragfähiges Konzept entwickelt. Dabei werden die Bedarfe ermittelt sowie die Motivation zur aktiven inhaltlichen Mitgestaltung gefördert. Die Beratung erhält die Initiative für den konzeptionellen Aufbau einer Beteiligungswerkstatt.

Der FAM e.V. ist Träger von zwei Kitas und einem angegliederten Familienzentrum, das für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sorgt. Mit niedrigschwelligen Angeboten sind sie ein Ort für Teilhabe und Chancengleichheit. Mit dem Fachtag zu "Teilhabe und Chancengleichheit" macht FAM e.V. sichtbar, dass eine ganzheitliche und individuelle Begleitung und Beteiligung in allen Lebensphasen nötig ist, um Benachteiligung und Diskriminierung in allen Gesellschaftsbereichen entgegenzuwirken. Sie thematisieren die Notwendigkeit von familiengerechten Rahmenbedingungen als Grundlage für Teilhabe. Der Fachtag richtet sich an Beteiligte und Interessierte aus dem Elementarbereich, sowie Menschen, die an der Gestaltung einer teilhabefreundlichen Gesellschaft Interesse haben.

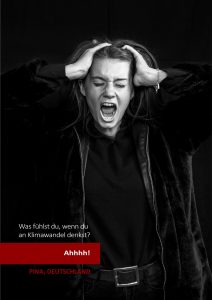

Das Klimateam Schöntal bringt mit Projekten den lokalen Klimaschutz unter Beteiligung der Bürger*innnen voran. Mit einer Klima-Vortragsreihe werden Bürger*innen für die Veränderungen der Klimakrise sensibilisiert und Handlungsoptionen aufgezeigt. Folgende Vorträge sind geplant: Unser Wald, Erneuerbare Energien, Eigenheim nachhaltig, welche Ernährung tut mir und dem Klima gut, Wassermanagement in der Klimakrise.

Die Bürgerstiftung Gomaringen führt zahlreiche Projekte bürgerschaftlichem Engagement durch, z.B. Spielplatzbau, Bänklesgruppe, Wildbienen, Bürgermobil u.a. Ihr neues Projekt ist die Pflanzung von 100 Bäumen, um das Mikroklima im Ortsinneren zu verbessern und CO2 zu binden. Entlang von Straßen und an Parkplätzen werden die neue Bäume gepflanzt, die passend für diese Standorte ausgewählt wurden. Eine ehrenamtliche Gruppe pflanzt die Bäume, der Obst- und Gartenbauverein begleitet die Pflanzungen.

Das Klimaforum Schallstadt arbeitet in vier Arbeitsgruppe daran, den Klimaschutz lokal voranzubringen. Um noch mehr Bürger*innen für den Klimaschutz zu begeistern, findet das Schallstadter Klimafest statt. Ziel ist es, Bürger*innen durch Fachinput zu Fragen des Klimaschutzes und der Klimagerechtigkeit zu sensibilisieren, zum aktiven Handeln anzuregen und gute Bespiele sichtbar machen. Kernelement ist ein Markt der Möglichkeiten sowie eine Vortragsreihe zu aktuellen Klimaschutzthemen und konkreten Umsetzungsbeispielen aus der Region.

Die Initiative WohnWandel organisiert in Lörrach Stammtische, Exkursionen und Kinovorstellungen zum Thema gemeinschaftliche Wohnformen. Ein weiteres Format ist das Symposium WohnWandel. Beim zweiten Symposium wird im „Theatersaal Nellie Nashorn“ in Lörrach die praktische Umsetzung von gemeinschaftlichen Wohnformen diskutiert. Interessierte Gruppen erhalten dazu das erforderliche Handwerkszeug zur Umsetzung sowie Ansprechpartner zu Unterstützung für ihre Projektideen. Die Referenten kommen aus den benachbarten Städten Basel und Freiburg und berichten von umgesetzten Beispielen. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die für die Honorare von Referenten des Symposiums sowie für die Raummiete des Theatersaals anfallen.

Ziel des 3. Schallstadter Klimafestes ist es, die globale Verantwortung für Klimaschutz mit konkretem Handeln vor Ort zu verbinden und zu leben. Dafür werden die Bürger*innen zu Fragen des Klimaschutzes und Klimagerechtigkeit sensibilisiert, ihnen Raum zum Austausch geboten sowie durch Best Practice Beispiele und Information zum aktiven Handeln motiviert. Angeboten werden Gesprächsinseln mit sieben verschiedenen Themen (Lebensmittel, Versorgung, Wald und Biodiversität, Zivilschutz, Energie, Mobilität, Zukunftsvisionen Schallstadt 2030). Das Kinderprogramm bietet u.a. mit der Sonne backen, Saftpressen oder Insektenhotels bauen. Ergänzt wird das Klimafest durch eine Kleidertauschbörse.

Eine lokale Gruppe in und um Schönwald im Schwarzwald reagiert auf die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen und fertigt mit Hilfe von 3D-Druck so genannte Face Shields, die Gesichtsschilder zum Schutz vor der Übertragung durch Tröpfchen. Die Gesichtsschilder wurden bisher in Eigenregie hergestellt, zusammengebaut und an Bildungseinrichtungen, Arztpraxen, Kliniken und Altersheime unentgeltlich verteilt. Nach mehreren hundert Schildern übersteigen die Kosten private finanzielle Möglichkeiten, die Nachfrage bleibt aber bestehen. Das Projekt sieht vor, die Kinder in der Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe (Schönwald) sowie in den umliegenden Schulen mit der Technik des 3D-Drucks vertraut zu machen. Dies beinhaltet einfaches 3D Zeichnen, Gestaltung, Entwicklung, Druck und Nachbehandlung der Teile. Das Erlernen dieser Technologie und der Druck mit biologisch abbaubarer Maistärke, hilft bei der Herstellung von Schutz- und Schulmaterialien. Außerdem erhöht es die Zukunftsperspektiven bei der beruflichen Orientierung. Die Kinder werden dabei gestärkt und können ihr Wissen direkt praktisch umsetzten.

Die studentische Initiative Nachhaltigkeitsbüro hat sich an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg mit dem Ziel gegründet, die Nachhaltigkeit in allen Leistungsdimensionen der Universität strategisch zu verankern. Dafür entwickelt sie eigene Ideen, bringt sich in den Nachhaltigkeitsdiskurs in Gremien der Universität ein und vernetzt studentisches Engagement. Außerdem beteiligt sich die Initiative an Kooperationsprojekten im Nachhaltigkeitsbereich außerhalb der Universität. 4netzen ist ein Vernetzungsprojekt, bei dem in monatlichen Treffen zivilgesellschaftliche, wissenschaftliche, politische und gemeinwohlorientierte Organisationen zusammenkommen. Ziel ist der Aufbau von kooperativen Netzwerken, um zum gesellschaftlichen Wandel im Sinnen nachhaltiger Entwicklung beizutragen und viele Menschen zum eigenen Handel zu motivieren. 4netzen wird in Kooperation mit dem Haus des Engagements, Eine Welt Forum Freiburg und dem Treffpunkt Freiburg organisiert.

Inklusion behinderter Menschen, Beratung nach der Peer councelling Methode: Menschen mit Behinderung, die eine qualifizierte Ausbildung absolviert haben, beraten, begleiten und unterstützen andere Menschen und deren Angehörige rund um alle Fragen zum Thema Behinderung, damit die Menschen mit Behinderung selbstbestimmt am öffentlichen und gesellschaftlichen Leben teilhaben können.

Der JugendKunstParkour ist ein soziokulturelles Angebot der Projektpartner*innen Kubus und ArTik e.V. für junge Menschen. Die Orga-Gruppe besteht aus kunstinteressierten jungen Erwachsenen, u.a. auch Kunststudierende, die das spartenübergreifende Kunstangebot konzipieren und entwickeln. Von April bis Juli 2021 wird an dezentralen Orten in Freiburg künstlerisch gearbeitet um somit coronakonform zu agieren. Nach einem gemeinsamen Startschuss und der Vernetzungsmöglichkeit der Teilnehmenden wird über drei Monate in den Sparten Videokunst, Musik, Theater, Maskenbau/Maskenspiel und Bildhauerei gearbeitet. Zum Abschluss des Projekts werden die entstandenen Produktionen gemeinsam aufgeführt und die Kunstwerke ausgestellt.

Africa Culture Rhein-Neckar e.V. ist ein Verein zur Förderung der Völkerverständigung und des interkulturellen Dialogs. Wir wurden 2004 in Mannheim gegründet und haben über viele Jahre verschiedene Aktivitäten durchgeführt.

African Women 4 Empowerment e.V. ist eine gemeinnützige Verein, die sich auf Empowerment und Erhebung der Gemeinschaft konzentriert.

African Women 4 Empowerment e.V. bedeutet, Frauen zu befähigen und ihnen zu ermöglichen, lebensbestimmende Entscheidungen über die verschiedenen Probleme in der Gesellschaft zu treffen.

Die Stärkung von Frauen, insbesondere von Frauen auf dem Land, ist zu einem wichtigen Thema in den Strategien für eine ausgewogene Entwicklung mit sozialer Gerechtigkeit geworden.

Wirtschaftliche Befähigung führt dazu, dass Frauen Einfluss nehmen oder eine richtige Entscheidung treffen können, das Selbstvertrauen stärken, den Status und die Rolle im Haushalt verbessern usw.

Der Elternbeirat der kaufmännischen Schule in Nagold setzt sich ein, die sozialen Fähigkeiten der Schüler zu stärken. Durch die Corona-Pandemie sind die Schüler in ihrer Kommunikation eingeschränkt und brauchen Unterstützung, um selbstsicher auftreten zu können.

In drei Tagesseminaren vermittelt eine Schauspielerin den Schülern das Thema Auftreten und Wirkung durch Wahrnehmung von Körpersprache, Kennenlernen von Gestik, Atmung und Stimme.

Die Arbeitsgemeinschaft setzt sich zusammen aus Akteuren in der Kinder- und Jugendarbeit aus den Kommunen im Landkreis Lörrach. Sie setzt sich ein für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen auf kommunaler Ebene und hat zum Ziel das diese Beteiligungsformate im gesamten Landkreis etabliert werden. Die AG Jugend konzipiert selbst Konzepte der Beteiligung, organisiert diese und führt sie auch durch.

LOKALE AGENDA 21 IN BRUCHSAL: Netzwerk von Ehrenamtlichen zur nachhaltigen Entwicklung der Stadt. Hierzu bringen wir uns mit Ideen und Vorschlägen zu Planungen ein und setzen selbst Projekte um.

Das Projektteam der NWT-Klasse 10d des Gymnasiums Achern realisiert eine kontrollierte hocheffiziente Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und Rotationswärmetauscher. Diese spart Energie, sorgt für ein besseres Klima, eine zirkulierende Nachtkühlung und somit für eine bessere Lernatmosphäre. Die Initiative wird hierbei finanziell bei den Sachkosten und der professionellen Planung unterstützt.

Auf dem Weg zum Bioenergiedorf mit Bürgerbeteiligung

Der AK Inklusion arbeitet im Freiburger Stadtteil Vauban seit 2008 kontinuierlich an einer inklusiven Quartiersentwicklung und einer Vernetzung aller relevanten Akteure zum Thema. Der Arbeitskreis verantwortet verschiedene inklusive Maßnahmen, wie zum Beispiel die Gründung der Arbeitsgruppe "Gute Orte im Quartier". Die Gruppe hat zum Beispiel eine Auflistung von inklusiven Arbeits- und Praktikumsplätzen im Vauban erstellt. Durch den Beteiligungstaler werden einerseits Sachkosten finanziert, die mit der Erstellung neuer Flyer für die Öffentlichkeitsarbeit des Arbeitskreises anfallen. Dazu wird ein Gebärdendolmetscher finanziert, um verschiedene Arbeitskreissitzungen im Stadtteil inklusiv zu gestalten.

Wir möchten mittels Bürgerbeteiligungsprozessen in Stegen den Weg zu einer umweltverträglichen und zukunftsfähigen Mobilität beschreiten. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern und in enger Kooperation mit der Verwaltung wollen wir mit einem E-CarSharing-Auto als Pilot starten. Nach Möglichkeit soll der Standort auch mit einem E-Lastenfahrrad ausgestattet werden und in Richtung einer Mobilitätsstation für Pedelecs weiterentwickelt werden. Außerdem arbeiten wir an Angebotsergänzungen bei dem Bürgerbus \"Dreisamstromer\" mit, um mit Bürgerengagement Lücken im bestehenden Angebot des ÖPNV zu schließen. Die besonderen Herausforderungen in einer Gemeinde im ländlichen Raum machen das Projekt anspruchsvoll und besonders interessant.

Das Projekt „Von Anfang an gemeinsam – Quartiersentwicklung“ greift den Wunsch vieler Bürger*innen der Gemeinde Gomaringen auf, sich aktiv in Quartiersentwicklungsprozesse vor Ort einbringen zu können. Das Projekt beinhaltet die Informationsformate für alternative Wohn- und Pflegemodelle, ein Erfassen der Bedarfe der Bürger*innen für lebenswerte Quartiere sowie die Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit zu Prozessen der Quartiersentwicklung. Die Beratung ist dazu da, damit der Arbeitskreis von bereits erfolgten gemeinsamen Prozessen anderen Initiativen und Gemeinden lernen kann.

Die Bürgerinitiative B31 West Nein Danke möchte den Ausbau einer Bundesstraße verhindern, zum Schutz einer einzigartigen Landschaft und als CO2-Speicher. Zugleich zeigen sie Mobilitätsalternativen auf und setzen sich für den Ausbau des ÖPNV und von Radschnellwegen ein.

Mit einem Aktionstag können Bürger Stimme gegen den Ausbau ergreifen und sich zu alternativer Mobilität und Klimaschutz informieren sowie die Bedeutung des betroffenen Niedermoors kennenlernen. Ziel der Veranstaltung ist es in einen Dialog mit Bürgern zu kommen, die Wechselwirkung von Mobilität und Klimaveränderung aufzeigen und alternative Mobilität erlebbar machen. Zudem gibt es Vorträge zu den Themen und Dialog- und Infostände.

Ein Ziel des „aktiven Hotzenwaldes“ besteht darin, die Lebensqualität in den drei Hotzenwaldgemeinden Herrischried, Görwihl und Rickenbach zu erhalten und weiter zu fördern. Die Bürgerbewegung bietet ein Forum, um Bürgerinteressen anzusprechen, und eingebrachte Ideen in Arbeitskreisen zu bündeln und umzusetzen.

Das Ziel des Arbeitskreises ist es, einen öffentlichen Tag mit Rundgängen um Unterensingen zu initiieren, um sichtbar zu machen, wie unterschiedlich Menschen Ihre Stadt erleben. An verschiedenen Stationen können Fragen gestellt, Geschichten erzählt, persönliche Erfahrungen und Erlebnisse geteilt werden. Der Tag wird kreativ und partizipativ von vielen Unterensingern und Geflüchteten gestaltet, die genaue Form entsteht durch eine breite Beteiligung. Die Aktion wird später visualisiert (z. B. eine Postkarte oder eine Ausstellung). Beratung zu folgenden Themen: Ideenfindung, Entwicklung von Beteiligungsformaten, Projektmanagement und Konzeption.

Als gemeinnütziger Verein engagiert sich die Allianz für werteorientierte Demokratie e.V. seit 2017 durch professionelle Formate für die Erhaltung und Stärkung demokratischer Werte. Unsere bislang fünf Formate richten sich hierbei an ganz verschiedene Zielgruppen: Kinder und Jugendliche, Unternehmen, aber auch die Politik, die im Rahmen der Veranstaltungen mit Bürgern zusammentritt. Gezielt soll es dadurch zu mehr Engagement in der Gesellschaft, interkulturellen Austausch und verstärkter Bürgerbeteiligung kommen. Alle haben ein sehr positives Echo erhalten und ein wertvolles Netzwerk in Freiburg und darüber hinaus aufgebaut. Etwa im Rahmen des "Demokratiefrische"-Netzwerks ist die AllWeDo e.V. auch überregional stark vernetzt.

Der Nachbarschaftshilfeverein Lauf e.V. verfolgt gemeinsam mit der Gemeinde das Ziel, eine Kommune für alle Generationen zu sein. Zusammen wollen sie vor Ort den demographischen Wandel gestalten. Hierzu gehört die Versorgung älterer Gemeindemitglieder, aber auch die Betreuung und Integration von Flüchtlingen. Beratung erhält die Initiative zu steuerrechtlichen Fragen, zur Betreuung von Flüchtlingen unter Berücksichtigung kultureller Besonderheiten und zur Basisqualifizierung von Alltagsgestalter.

Die Initiative „Alt werden in Blochingen“ engagiert sich für den Verbleib älterer Menschen in ihrer vertrauten Umgebung sowie eine lebenswerte Gemeinschaft von Jung und Alt. Beratung wird zum Thema Kommunikation/Teambildung benötigt, um den Verein zu stabilisieren und weiterzuentwickeln.

Der Bürgerverein arbeitet an dem Auf- und Ausbau eines bürgerschaftlichen Netzwerkes in Blochingen. Dadurch werden die Lebensbedingungen für Menschen mit Unterstützungs- und Pflegebedarf deutlich gestärkt. Aktuell soll die fehlende Dorfmitte (der Lindenplatz) in Kooperation mit der Gemeinde hergerichtet werden. Außerdem ist die Eröffnung eines offenen Treffpunkts für Jung und Alt im alten Rathaus nahe dem Lindenplatz geplant. Der Beratungsgutschein wird zur Konzeptentwicklung und zur Umsetzung von Projekten genutzt.

Das Familienzentrum Rheinfelden e.V. bietet bedarfsgerecht und bedürfnisorientiert Kontakt- und Begegnungsmöglichkeiten, Hilfe zur Selbsthilfe, niederschwellige Beratung, erziehungs- und familienstärkende Bildungsangebote. In den Räumlichkeiten der "Alten Apotheke" entsteht ein Familien- / Generationentreff / Begegnungszentrum im Ortsteil Grenzach-Wyhlen. Die Bürgerschaft wird gleich zu Beginn aktiv in die inhaltliche Gestaltung des Treffs eingebunden. Die konzeptionelle Neugestaltung bietet eine ideale Plattform um selbst aktiv zu werden, mitzugestalten und Ideen einzubringen. Das Begegnungszentrum bietet zentrale Räume zur Beteiligung und Meinungsbildung vor Ort sowie fördert die Vernetzung und Partizipation.

Das Elternforum Marbach ist von ehrenamtlich engagierten Menschen jeden Alters getragen, deren Ziel es ist, Erziehungsarbeit zu verbessern und zu erleichtern. Sie tragen Informationen zusammen, welche schnell und unbürokratisch Eltern zugänglich sind und organisieren Aktivitäten und Vorträge.

Die Angebote und Treffen des Elternforum Marbach finden im Familienzentrum statt. Im Sinne einer generationenübergreifenden Begegnungsstätte ist Jede und Jeder herzlich willkommen, die kostenfreien Angebote zu nutzen, egal welchen Alters.

Das Familienzentrum war aufgrund der Corona-Beschränkungen geschlossen. Damit es schnell wieder öffnen kann sind Hygiene-Maßnahmen notwendig. Dazu muss die Küche kindersicher gemacht werden und in diesem Zuge auch die Geräte energieeffizient erneuert werden.

Die Initiative „Mühlwerk Sinneswandel“ setzt sich für die Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderung ein und wurde von Eltern behinderter Kinder gegründet. Das Sozialwerk Bethesda lässt rund um die Alte Mühle Fleningen ein Seniorenwohnpark und ein Pflegeheim entstehen. Dieses Quartier eröffnet neue berufliche und persönliche Perspektiven für Menschen mit Behinderung. Beratung wird für die Wirtschaftsanalyse sowie für die Öffentlichkeitsarbeit benötigt.

Die Gemeinde Klettgau mit ihren sieben eigenständigen Ortsteilen liegt direkt an der Grenze zur Schweiz und ist nach Landesentwicklungsplan ländlicher Raum im engeren Sinne. Durch eine möglichst umfängliche Nutzung als Kultur-und Begegnungsstätte wird der alte Pfarrhof Erzingen als anspruchsvolles Bürgerprojekt nachhaltig zur Umsetzung gelangen. Das Areal Erzinger Pfarrhof mit seinen drei Gebäuden bietet der Bevölkerung einen idealen Platz zur Wiederbelebung des Ober-Erzinger Ortszentrums. Es dient als Pilotprojekt für weitere Vorhaben in anderen ländlich geprägten Klettgauer Ortsteilen. Der respektvolle Umgang mit diesem historischen Kulturdenkmal unter enger Bürgerbeteiligung und Zusammenarbeit der Gemeinde Klettgau stehen hierbei im Vordergrund. Die Beratung erfolgt zur Rettung/Wiederbelebung denkmalgeschützter Räume im ländlichen Ortskern.

Der Arbeitskreis „Älter werden in Schuttertal“ möchte vor Ort eine Pflegewohngruppe und eine Tagesbetreuung einrichten, damit Bürger der Gemeinde in vertrauter Umgebung älter werden können. Für dieses Vorhaben soll eine alte Pfarrscheune umgebaut und angepasst werden. Beratung erhält der Arbeitskreis zu den Themen: Klärung der Rechtsform sowie Klärung von Strukturen der Organisation und Öffentlichkeitsarbeit zur Gründung einer Organisation.

Waldangelloch Aktiv hat sich im Rahmen der Quartiersentwicklung gegründet und betreibt einen Dorftreff und stellt Engagierten organisatorischen und rechtlichen Rahmen für die Umsetzung von niedrigschwelligen Angeboten zur Verfügung.

Ein neues Angebot für Kinder soll das Thema Erneuerbare Energien erfahrbar machen. Mit Experimentierkästen soll spielerisch ein Zugang zum Thema geschaffen werden. In Kooperation mit einer Schule können Kindern an dem Angebot als AG oder als Ferienprogramm teilnehmen.

Betreuer*innen werden dazu in einem Workshop für die Anleitung des Angebots vorbereitet. Am Ende des Projekts stellen die Kinder ihre Ergebnisse im Dorftreff vor und regen zur Auseinandersetzung mit dem Thema Solarenergie an.

Verpackungsfreies Einkaufen soll allen Bürger*innen ermöglicht werden. Dafür werden möglichst viele Menschen, Einrichtungen und Unternehmen in das Projekt involviert - als Multiplikatoren und zur Förderung des Gemeinschaftssinns. Zur Sensibilisierung und Wissensvermittlung werden mehrere Workshops & Vorträge angeboten. Ziele sind: Durch gebündelte Belieferung C02 einzusparen, alles komplett verpackungsfrei durch Verwendung von Pfand- und/oder eigenen Behältnissen sowie die Unterstützung regionaler Produzenten.

Das BürgerNetzwerk hat ein Theaterprojekt mit Geflüchteten unter Anleitung einer professionellen Regisseurin umgesetzt. Dabei hat die Gruppe Migranten, die bereits länger in Deutschland leben, in das Theaterprojekt integriert.

Bürgerbeteiligung und Mitsprache der Bürger in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen

Im Frühjahr 2017 fand eine Bürgerbeteiligungsveranstaltung im Dorf Weiler statt, die sich mit Fragen zur Zukunftsgestaltung auseinandersetzte. Im Projekt zeigte sich, dass sich die Bürger einen Dorfplatz wünschen, der als gesellschaftlicher Treffpunkt fungieren kann. Beratung erhält die Initiative zum Prozessauftakt und zu den Fragen, welche baulichen Maßnahmen von den Bürger angenommen werden. Dazu sollen Maßnahmen identifiziert werden, die den Platz als Treffpunkt fördern.

Der Seniorenbeirat in Au am Rhein will mit dem Projekt „Pflege und Alltagsbewältigung“ ein integriertes Gesamtkonzept für Menschen im Rentenalter in Au erstellen. Das Konzept dreht sich um die Frage, wie die Teilhabe der Menschen im Rentenalter in der Gemeinschaft vorangetrieben werden kann. Die Gruppe möchte informieren und aufzeigen, wie durch Hilfestellungen wie barrierefreie Einrichtungen das Leben im Alter in den eigenen vier Wänden unterstützt werden kann. Beratung erfolgt zur Konzepterstellung und im Zuge der Unterstützung durch eine professionelle Moderation in Workshops und Arbeitskreisen.

Zivilgesellschaftliche Initiativen erarbeiteten in zahlreichen Treffen eine Lösung zur weiteren Nutzung der Pfarrscheune in Schuttertal, die nun auf Beschluss des Gemeinderates umgebaut werden soll. Auf Wunsch der Bürger soll hier vor allem eine selbstverantwortete Wohngruppe für pflegebedürftige sowie Tagesbetreuung für ältere Menschen entstehen - ein Ort der Begegnung. Beratung wird zur Gründung einer Bürgergenossenschaft als Dach für die zivilgesellschaftlichen Initiativen vor Ort benötigt, um eine tragfähige Struktur für diese Initiativen zu entwickeln, sie zu etablieren, um die Lebensqualität im Ort zu erhalten bzw. zu steigern. Als positives Beispiel dient die Eröffnung eines Dorfladens in Form einer Genossenschaft in Schuttertal Schweighausen.

HAUSWÄRME FÜR KÖNIGSBRONNWir möchten erreichen, dass die Königsbronner Gebäude mit natürlicher, umwelt- und klimafreundlicher Energie versorgt werden. Zuerst soll es um Heizwärme gehen. Es ist eine anerkannte Notwendigkeit, den CO2-Ausstoß zu verringern, um den Klimawandel zu bremsen.

Zuerst können die Abwärmemengen der Gießereien genutzt werden. Wenn dadurch viele Einzelheizungen entfallen, reduziert das die Abgase in Königsbronn schon ganz erheblich. Regenerative Energie soll dazukommen und eine langfristig stabile und preisgünstige Versorgung Königsbronns sichern.

Wir begleiten und unterstützen die Untersuchung zur Quartiersanierung, die die Gemeinde beschlossen hat.

Die Arbeitsgruppe möchte für Einwohner*innen und Gäste die Gemeinde "Erlebbar" machen. Das heißt, dass die Mitglieder der Arbeitsgruppe daran arbeiten über die Schönheit und Besonderheiten unserer Dörfer und Landschaft zu informieren.

So tragen die Mitglieder des Arbeitskreises beispielsweise historische Informationen über die Gebäude oder Begebenheiten in den Dörfern zusammen, arbeiten (Rad-) Wandertouren aus und organisieren zum Beispiel Lesungen und geführte Ortsrundgänge.

Dadurch wird die Attraktivität der Gemeinde gerade auch für Kurzurlauber, Wochenendausflügler, Tagestouristen und nicht zuletzt für die Bürger von Wiernsheim kontinuierlich verbessert.

Gemeinsam mit den Mitglieder*innen, sowie Kindern und Jugendlichen vor Ort, realisiert die Initiative zahlreiche Maßnahmen rund um die Obstbäume und die Kulturlandschaft. Hierzu erweitern die Projektbeteiligten die bestehenden Streuobstwiesen um neue Sorten und erhalten im selben Atemzug die älteren Bäume, damit diese auch in Zukunft als Brutstätten für Vögel und Lebensraum für Insekten dienen. Durch das Projekt erhalten Bürger*innen zudem die Möglichkeit selbst zu ernten und mehr über die Streuobstwiesen zu lernen.

Der Verein Lebensqualität beschäftigt sich mit dem Thema „Sorgende Gemeinschaft“. Aufbau einer Dienstleistungsbörse, die nachhaltig die Bedürfnisse von älteren und hilfebedürftigen Menschen und die Interessen der engagierten Bürger*innen berücksichtigt, ist geplant. Beratung wird zur Entwicklung und Umsetzung des Planungsprozesses genutzt.

Ziel der Initiative ist es, in Herdwangen-Schönach eine umfassende Rundum-Versorgung mit Lebensmitteln und anderen Güter des täglichen Bedarfs, mit verschiedenen Dienstleistungen sowie sozialen, kulturellen und medizinischen Angeboten zu initiieren. Ein multifunktionales DORV-Zentrum dient als Ort der Kommunikation und der Begegnung. Eine Basisanalyse dazu wurde bereits durchgeführt. Die Beratung erhält die Initiative zur Vorbereitung und Durchführung des Bürgerforums mit Gründung eines DORV-Teams, um die Bürger zu informieren und zu aktivieren sowie um die Ergebnisse der Analyse vorzustellen und das Projekt gemeinsam weiterzuentwickeln.

In Herdwangen-Schönach soll eine umfassende Rundum-Versorgung mit Lebensmitteln und anderen Gütern des täglichen Bedarfs, mit verschiedenen Dienstleistungen sowie sozialen, kulturellen und medizinischen Angeboten initiiert werden. Ein multifunktionales DORV-Zentrum dient als Ort der Kommunikation und der Begegnung. Eine Basisanalyse dazu wurde bereits durchgeführt. Ein Bürgerforum zur Information und Aktivierung der Bürger ist geplant, um die Ergebnisse der Analyse vorzustellen und das Projekt gemeinsam weiterzuentwickeln. Die Beratung zur Vorbereitung und Durchführung des Bürgerforums mit Gründung eines DORV-Teams.

In Herdwangen-Schönach soll eine umfassende Rundum-Versorgung mit Lebensmitteln und anderen Gütern des täglichen Bedarfs, mit verschiedenen Dienstleistungen sowie sozialen, kulturellen und medizinischen Angeboten initiiert werden. Eine Basisanalyse sowie der 1. Bürgerdialog Nahversorgung zur Aktivierung der Bürgerschaft wurden bereits durchgeführt. Die Beratung erhält die Initiative zur Vorbereitung und Durchführung der aktivierenden Befragung.

In einer Gesprächsreihe teilen Nachbarn ihre Erfahrungen aus der Corona-Zeit. Gemeinsam erarbeitet die Gruppe Lösungsansätze für die gegenseitige Unterstützung - sowohl in der Ehinger Kernstadt als auch im Neubaugebiet Rosengarten. Um möglichst breit zu beteiligen, gibt es niedrigschwellige, dezentrale Gesprächsformate, die im übersichtlichen Rahmen stattfinden. Unter dem Motto: "die Gespräche kommen in die Nachbarschaft".

Für den Verein „Lesewelt Ortenau e.V.“ aus Offenburg bedeutet Lesen eine zentrale Grundkompetenz und Schlüsselqualifikation für den späteren Bildungs- und Karriereweg von Kindern. Mehr als 150 ehrenamtliche Vorleser engagieren sich bereits für den Verein. Um die Strukturen weiter auszubauen und ein Netzwerk zur Leseförderung im Ortenaukreis zu etablieren, erhält der Verein Beratung zum Thema Fundraising, Organisationsentwicklung und Datenbankeinführung.

Das Forum zukunftsfähiges Nürtingen versteht sich als ein öffentliches Forum, in dem Referentinnen und Referenten vor allem aus der Region und interessierte Bürger aus Nürtingen und Umgebung modellhaft Perspektiven für eine zukunftsfähige Kommune entwickeln. Im Projekt sollen die Erfahrungen des Bürgerentscheids 2017 aufgearbeitet und in einer Erfahrungsgeschichte allen Interessierten zugänglich gemacht werden. Beratung erfolgt zur Prozessplanung und der Vorbereitung und Auswertung der Interviews.

Die Bürgerinitiative bietet kostenlose PV-Beratung für interessierte Bürger*innen an und sorgt somit für einen wichtigen Beitrag, um Göppingen bis 2035 klimaneutral zu gestalten. Beratungsleistung erhält die Initiative für Workshops und Schulungen zum Thema Energieberatung.

Der gemeinnützige Verein Waldangelloch Aktiv umfasst eine Gruppe engagierter Bürger, die sich während des örtlichen Quartiersentwicklungsprozesses gebildet hat. Der Verein wird Träger und Betreiber einer Begegnungsstätte im Dorf Waldangelloch, das zur Stadt Sinsheim gehört. In der Begegnungsstätte werden verschiedene Angebote wie zum Beispiel ein offenes Café oder Spielenachmittage etabliert, um dem dörflichen Wandel und der Abwanderung zu begegnen. Die niederschwelligen Angebote schaffen Begegnungs- und Vernetzungsmöglichkeiten. Um weitere Angebote zu organisieren, finden für die Bürgerschaft offene Planungsworkshops statt. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die durch die Workshops und den Eröffnungstag der Begegnungsstätte anfallen.

Die Initiative "Runder Tisch Klima Lörrach" bildet mit ihrem Projekt 15 technisch versierte Bürger*innen aus, über die eine Beratung der Bewohner*innen in Anspruch genommen werden kann. Dabei versteht sich das Projekt nicht als Konkurrenz zu zertifizierten Energieberatern, sondern vielmehr sind die "Bürger-Solar-Berater" als Nachbarschaftshilfe und niederschwelliges Angebot angedacht. Beratung erhält die Gruppe zu dem Aufbau einer Gruppe von "Bürger-Solar-Beratern", zur Förderung des Erfahrungsaustauschs und zur Bürgerbeteiligung.

In der Stadt Schopfheim gibt es zahlreiche Initiativen, die in Teilaspekten des sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Wandels aktiv sind, jedoch nicht voneinander wissen. Ein Treffen letztes Jahr zeigte den Bedarf an Vernetzung und an Strukturen, die zum Mitmachen anregen. Folgetreffen sind geplant, um einen Netzwerk zu koordinieren und in der Stadt sichtbar zu machen. Mit der Initiative "fairNETZt Wiesental" soll eine Kommunikationsplattform für bestehende und im Aufbau befinden Initiativen und Projekte geschaffen werden, um diese zum aktiven Mitmachen zu mobilisieren. Der Schwerpunk liegt dabei auf ressourcenschonendem Handeln im regionalen Umfeld. Die Beratung in der Aufbau- und Anfangsphase, nachhaltige Strukturen für eine Plattform zu etablieren.

In der Stadt Schopfheim gibt es zahlreiche Initiativen, die in Teilaspekten des sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Wandels aktiv sind, jedoch nicht voneinander wissen. Mit der Initiative "fairNETZt Wiesental" entsteht eine Kommunikationsplattform für bestehende und im Aufbau befinden Initiativen und Projekte, um diese zu vernetzen, zu koordinieren, in der Stadt sichtbar zu machen und zum aktiven Mitmachen zu mobilisieren. Der Schwerpunk liegt dabei auf ressourcenschonendem Handeln im regionalen Umfeld. Der Beratungsgutschein wurde in der Aufbau- und Anfangsphase eingesetzt, um nachhaltige Strukturen für eine tragfähige Plattform zu etablieren.

Engagierte Bürger haben sich zum AK Leben im Alter in Gomaringen zusammengeschlossen, um sich aktiv in die Gemeindepolitik einzubringen. In einem Workshop hat der Arbeitskreis folgende Handlungsfelder für sich definiert: Selbstbestimmung, Soziale Teilhabe, Versorgung, Mobilität, Wohnen, Interessensvertretung. Mit dem Aufbau einer nachhaltigen Vernetzungsstruktur verfolgt der Arbeitskreis folgende Ziele: Effizientere Kommunikationsstrukturen, Gewinnung weiterer Bürger*innen, Entscheidungsprozess über Organisationsstrukturen initiieren.

Initiierung einer selbstverwalteten Jugendeinrichtung in Önsbach. Die Jugendlichen sollen Verantwortung für den Raum und für die Angebote übernehmen. Die Jugendinitiative hat dazu beigetragen, dass das ehemalige Vereinszentrum zum Jugendraum dank Spenden umgebaut wurde. Der Beratungsgutschein wird für den Aufbau einer Struktur, die Organisation eines regelmäßigen Betriebs sowie für das Erarbeiten einer Hausordnung und die Organisation einer Jugendversammlung benötigt.

Eine Gruppe von Jugendlichen nutzt im Acherner Ortsteil Önsbach den umgebauten Jugendraum intensiv. Dazu arbeitet die Gruppe an der selbstverwalteten Führung des Raums in Zusammenarbeit mit der lokalen Verwaltung. Freiwillige können dem Team jederzeit beitreten, um zukünftig selbst Verantwortung im Jugendraum zu übernehmen und das Angebot mitzugestalten. In drei Workshops legt die Jugendgruppe ihre zukünftige Arbeitsstruktur und den geplanten neuen Jugendraumbetrieb gemeinsam fest. Durch den Beteiligungstaler werden zum Beispiel Sachkosten finanziert, die für die Verpflegung an den Workshops und zur öffentlich wirksamen Bewerbung der Workshops anfallen.

Die „Projektgruppe Familien-Gesundheits-Zentrum Herrenberg" arbeitet an einem Gesundheitszentrum mit Hebammenpraxis für alle Generationen. Das Zentrum soll eine Reihe von nachhaltigen Gesundheitsangeboten für die Herrenberger Bürger bieten, gerade auch für Alleinerziehende, Migranten oder Pflege-/ und Betreuungsbedürftige. Ein Miteinander leben und lernen aller Generationen und Kulturen im Quartier ist ein weiteres Oberziel der Gruppe. Das Projekt wird mit verschiedenen Akteuren vor Ort ausgearbeitet, zum Beispiel mit Gemeinderäten, Mitarbeitern aus dem Gleichstellungsbüro und dem Gesundheitsamt oder dem Gebäudemanagement der Stadt. Durch die Austauschtreffen will die Gruppe auch Synergieeffekte schaffen, die zur Beteiligung und Kooperation mit weiteren Gruppen vor Ort führen können. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die zum Beispiel für die Erstellung und den Druck eines Projektflyers anfallen.

2016 gab es eine erste Veranstaltung in Steinen, um Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg vorzustellen sowie auszuloten, wie groß die Bereitschaft der Bürger in Steinen ist, sich aktiv in ihrer Gemeinde einzubringen. Daraus hat sich die Gruppe „Soziales“ formiert, die sich ein Gemeinschaftshaus mit sozialem Treffpunkt wünscht. Im Projekt sollen der Umbau der alten Weberei zu einem öffentlichen Raum und Wohnraum sowie die Einrichtung einer Zeitbank erfolgen. Beratung erhält die Initiative bei der Projekt- und Prozessberatung.

Der Verein Jung & Alt ist in Stühlingen und in der Umgebung in der Nachbarschaftshilfe aktiv. Dem Verein ist es ein Anliegen, das Dorfleben wieder attraktiver zu gestalten. Die Idee des Projekts ist die Umnutzung einer ehemaligen Gaststätte in einen sozialen Treffpunkt. In diesen Prozess soll die Bevölkerung miteinbezogen werden. Beratung erhält die Initiative zur Konzeptentwicklung, zu Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten sowie zur Beteiligung der Bürger.

Das Bürgerforum Mengen ist ein Zusammenschluss von Bürgern, der sich für eine nachhaltige Zukunft des Schallstadter Ortsteils Mengen einsetzt. Die Gruppe arbeitet im Ortsteil an einer umweltverträglichen und autoreduzierten Mobilität. Nach mehreren Sitzungen, die durch eine externe Beratung aus dem Förderprogramm "Gut Beraten!" unterstützt wurden, verfolgt die Gruppe verschiedene Maßnahmen: Vor Ort wird ein Standort für ein E-Carsharing Auto in Kooperation mit der Kommune gesucht. Dazu wird ein Lastenfahrrad etabliert. Als begleitende Bürgerbeteiligungsformate finden Befragungen, Infostände und öffentliche Veranstaltungen zur Zukunftsmobilität vor Ort statt. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die in der Anfangsphase durch die Veranstaltungen und die Ausweisung der Mobilitätsangebote anfallen.

Der "Lobin Karlsruhe e.V." entwickelt eine Strategie zur Sichtbarkeit und Finanzierung der Kulturküche in Karlsruhe, die ein Bürgerbeteiligungszentrum mit angeschlossener Gastronomie im Quartier Innenstadt-Ost ist. Die Wirkungsfelder erstrecken sich über Soziales, Kunst & Kultur, und Nachhaltigkeit. Mit der Kulturküche wird der gesellschaftliche Zusammenhalt durch Bürgerbeteiligung und Mitmach-Projekte gestärkt. Der Verein erhält die Beratung zu den Themen Finanzierung und Fördermittel.

Die Gruppe "Aufgeklärt?!" engagiert sich für die Durchführung einer ehrenamtlich organisierten Veranstaltungsreihe, die Fragen nach Sexualität, sexueller Bildung und Aufklärung im feministischen Kontext thematisiert. Die Mitglieder der Gruppe kommen aus dem Bereich Kulturpädagogik, Literatur, Gesundheit und Forschung. Die Formate der Veranstaltungsreihe sind Vorträge, interaktive und interdisziplinäre Workshops, Podiumsdiskussionen, Ausstellungen und Kulturveranstaltungen. Die Teilnehmer lernen dabei sich über sogenannte Tabuthemen auszutauschen und eine Sprache zu erlernen, die sie befähigt über ihren Körper und ihre Bedürfnisse zu entscheiden.

Die Gruppe ""Aufgeklärt?!" engagiert sich für die Durchführung einer ehrenamtlich organisierten Veranstaltungsreihe, die Fragen nach Sexualität, sexueller Bildung und Aufklärung im feministischen Kontext thematisiert. Die Mitglieder der Gruppe kommen aus dem Bereich Kulturpädagogik, Literatur, Gesundheit und Forschung. Die Formate der Veranstaltungsreihe sind Vorträge, interaktive und interdisziplinäre Workshops, Podiumsdiskussionen, Ausstellungen und Kulturveranstaltungen. Die Teilnehmer*innen lernen dabei sich über sogenannte Tabuthemen auszutauschen und eine Sprache zu erlernen, die sie befähigt über ihren Körper und ihre Bedürfnisse zu entscheiden.

Die Gruppe engagiert sich seit längerer Zeit für die nachhaltige Dorfentwicklung und die Förderung des bürgerschaftlichen Engagement abseits der bestehenden Strukturen wie Ortschaftsrat oder Vereine. Die Bevölkerung signalisiert ein großes Interesse sich an diesen Prozessen zu beteiligen, allerdings fehlt bisher der passenden Rahmen dazu. Eine professionell moderierte Auftaktveranstaltung wird als Plattform für die beteiligungsorientierte Ortsentwicklung genutzt, um hierfür erste Impulse zu setzen. Relevante Themen wie Leben im Alter, Nachbarschaftshilfe, Kinderbetreuung, Jugend im Dorf, regionale Nahversorgung, Dorfgestaltung, klimafreundliche Energieversorgung werden gemeinsam eingegangen.

Der Verein engagiert sich für die Bedürfnisse der Bürgerschaft im Freiburger Stadtteil Weingarten, um dem negativen Trend im Stadtteil mit ihren Ideen und ihrem Engagement entgegen zu wirken. Das Ziel des Projekts ist es, ein partizipatives Planspiel mit dem Titel „Aus dem Alltag von Superhelden“ im öffentlichen Raum zu entwickeln und Teile davon nachhaltig zu verankern. Das Potenzial und die Bedürfnisse des Stadtteils Weingarten, in dem 90 verschiedene Sprachen gesprochen werden, werden dabei entfaltet und gemeinsam weiterentwickelt. Das künstlerische Format wird von einem interdisziplinären Zusammenschluss aus Einzelpersonen und Organisationen aus dem Kulturbereich, der Kinder- und Jugendarbeit sowie der Quartiersarbeit initiiert. Der Beratungsgutschein wird zur Prozessgestaltung und Projektplanung eingesetzt.

Die Initiative bietet Workshops zum PV-Ausbau an. Aufgrund der hohen Nachfrage aus der Bevölkerung liegt der Schwerpunkt auf Balkonkraftwerken. Zudem werden Gerätschaften zur Montage unentgeltlich verliehen und den Bürger*innen beratend zur Seite gestanden. Dadurch werden die Teilnehmenden zur eigenständigen Montage von Balkon-PV befähigt und unterstützt.

Der Kulturparkett Rhein-Neckar e.V setzt sich für kulturelle und soziale Teilhabe-Gerechtigkeit ein. Mit der Vision "Kultur für alle" stellt die Initiative Kartenkontingente interessierten Menschen mit geringem Einkommen zur Verfügung. Mit der Kartenvermittlung eröffnet der Verein neue niedrigschwellige Räume für Austausch und Begegnung.

Das Beteiligungsprojekt Kultur-Tandem setzt hier an und ermöglicht Begegnungen von Menschen, die sonst nicht zusammen kommen würden. Mit über 10 Kooperationspartnern werden Menschen aus sozial und finanziell benachteiligten Lebenslagen eingebunden. Das Kulturparkett matched Tandem-Paare anhand ihrer kulturellen Interessen aus einem Pool und begleitet sie beim Veranstaltungsbesuch.

ICH ZEIGE DIR - DU ZEIGST MIRAuf Augenhöhe voneinander lernen.

Die Sprache soll dabei vorerst noch nicht im Mittelpunkt stehen.

Durch die Initiative entsteht ein gemeinschaftliches Wohnprojekte, welche durch neun Parteien initiiert wurde und andere Menschen inspirieren soll, auf Einzelbesitz zu verzichten und in Gemeinschaft zu leben, wobei jede*r einen eigenen Rückzugsort weiter für sich hat. Das Konzept basiert auf der Idee, dass Gemeinschaft und geteilte Ressourcen die Lebensqualität erhöhen, soziale Bindungen stärken und nachhaltiges Wohnen fördern. Beraten wird die Initiative zu Themen der Umsetzung des Projekts, u.a. zur Rechtsform, der anvisierten Mieten, sowie Plänen und Kostenkalkulation.

Der Arbeitskreis Asyl Bad Boll möchte das Dorf als interaktives Wörterbuch gestalten: Gegenstände, Gebäude usw. sollen gemeinsam mit Menschen mit Fluchterfahrung unter anderem in Deutsch, Arabisch und weiteren Sprachen beschriftet werden. Bedeutung und Bedeutungsinhalte sollen allen Personen in Bad Boll zugänglich gemacht werden und es soll zum "Lernen im Vorübergehen" anregen. Zusätzlich sollen Fotografieren der Aktion ausgestellt sowie Gesprächsrunden dazu organisiert werden.

Zunächst kam es zur Bildung einer Projektgruppe mit Hilfe des Stadtseniorenrates aus Betroffenen und interessierten Bürgern, die für die Barrierefreiheit in Bad Liebenzell verantwortlich ist. Anschließend erfolgt die Aufnahme des derzeitigen Ist-Zustandes, die Auswertung und die Information über bereits bestehende Barrierefreiheit. Gemeinsam soll in weiteren Schritten besprochen und geplant werden, wie die Umsetzung der Barrierefreiheit für die Bürger in Bad Liebenzell gestaltet werden soll, damit die Menschen in allen Lebenslagen solange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung leben können.

Die zivilgesellschaftliche Gruppe "Bürger aktiv für Fellbach" (kurz: BAFF) arbeitet seit 15 Jahren eng mit der Stadt zu verschiedenen Themenstellungen. In der Coronakrise und aufgrund des Shutdowns hat sich eine digital arbeitende Arbeitsgruppe gebildet, die auch gemeinsam am bundesweiten Hackathon gegen die Coronakrise mit dem Titel "WirVsVirus" teilgenommen hat. In Fellbach möchten die Engagierten nach den Krisenerfahrungen, in denen auch andere Bürgergruppen nicht in den direkten Kontakt treten konnten, eine Beteiligungsplattform ins Leben rufen, um vor Ort die digitale Vernetzung von Ehrenamt und Bürgerbeteiligung zu unterstützen. Angelehnt werden könnte die Plattform an den "Gerlinger Online Manager" mit dem in Gerlingen die Aktivitäten der Mitmachzentrale digitalisiert wurden. Die Fellbacher Gruppe will diese Plattform nun auch vor Ort als "digitales Vereinsheim" zur Vernetzung unterschiedlicher Bürgergruppen etablieren. Dabei soll der Raum explizit nicht nur den BAFF-Gruppen offen stehen, sondern der ganzen aktiven Bürgerschaft zugänglich gemacht werden. Ehrenamtliche aus der Gruppe des Antragstellers wollen dabei laut Antrag interessierten anderen Gruppen eine Einführung in die Plattform geben.

Das Ziel des Projektes ist die Bereitstellung einer Beteiligungsplattform zur digitalen Vernetzung von Ehrenamt und Bürgerbeteiligung in Fellbach. Mit einem Online-Portal werden nicht nur eigene Projekte und Gruppen online abgebildet, sondern auch anderen Gruppen, Vereinen und Verbänden aus Fellbach wird die Möglichkeit der digitalen Vernetzung geboten. Ein digitales Bürgerengagement funktioniert nur durch aktives mitmachen. Beratung zur erfolgreichen Projektumsetzung.

Die Initiative bildet zu regenerativen Energien weiter, informiert in Veranstaltungen zu aktuellen Klima-und Energiethemen und unterstützt bei der Umsetzung. Durch Werbemaßnahmen und Kino-Veranstaltungen erhält die Initiative eine höhere Aufmerksamkeit und streut somit das Wissen in die Bevölkerung. Finanzielle Unterstützung erhält die Initiative neben den Werbemaßnahmen ebenfalls für die Anschaffung einer Balkon PV-Anlage und Messgeräten.

In der Gemeinde Horben gibt es aktuell keine direkte Nahversorgung, daher ist ein Bürgerladen mit den Waren des täglichen Bedarfs essentiell. Die Initiative erhält die Fachberatung zur Erstellung der Machbarkeitsstudie und zur Entwicklung der Umsetzungsstrategie für ein DORV-Zentrum.

Der Arbeitskreis „Genossenschaft Naturenergie Gaildorf“ möchte sich am geplanten Bau von vier Windrädern in Gaildorf beteiligen. Beratung erhält der Arbeitskreis zur möglichen Ausgestaltung der Beteiligungsstrukturen in Form einer Prozessbegleitung.

Der Verein Freundeskreis Mensch e.V. strebt die Errichtung von Hochbeeten sowie eines Gemeinschaftsgartens an. Hierfür wird eine Außenfläche zwischen der Loretto-Werkstatt und dem Familienzentrum in Tübingen gemeinsam mit Menschen mit Behinderung umgestaltet. Der Bereich soll zukünftig auch als Treffpunkt und zur Wissensvermittlung genutzt werden, wobei vier Themen im Fokus stehen: Erlernen des Umgangs mit Umwelt und Natur, die Übernahme von Verantwortung, unterschiedliche Sinneserfahrungen erleben sowie das Erleben, woher das Gemüse aus dem Supermarkt kommt. Die Bevölkerung ist dazu eingeladen, am Gemeinschaftsgarten mitzuwirken und diesen dauerhaft zu pflegen.

Das Klimaforum Ihringen-Wasenweiler ist entstanden, um konkrete Maßnahmen zum Klima- und Naturschutz vor Ort zu finden und umzusetzen. Hauptthema des Bürgerforums ist die Dekarbonisierung durch nachhaltigen Klimaschutz. Die Gruppe trifft sich regelmäßig und steht im Kontakt mit dem Gemeinderat.

Mit dem Projekt Baumpatenschaft erklären sich Bürger bereit, für die ersten drei Jahre nach Baumpflanzung die Bewässerung des gepflanzten Baums zu übernehmen. Die Versorgung mit Wasser (200 Liter/Woche) erfolgt größtenteils mit dem Fahrrad oder zukünftig mit dem Lastenrad. Die Baumpflanzung verbessert die globale CO2-Klimabilanz, bietet Lebensraum für Insekten und Vögel und sorgt für Beschattung und Steigerung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum.

Die Global Marshall Plan Lokalgruppe Freudenberg schafft seit 2012 in Freudenberg Räume für die Bürger, um über das Thema gerechte Globalisierung zu diskutieren. Die Gruppenmitglieder engagieren sich darüber hinaus im Rahmen der Initiative „Plant-for-the-Planet" und für die lokale Fair-Trade-Kampagne. Durch das lokale Engagement wurde Freudenberg am Main auch zur ersten „Fairtraide-Stadt“ im Main-Tauber-Kreis. In diesem Umfeld möchte die Gruppe mit ihrer Arbeit vor Ort einen Beitrag zur weltumspannenden Transformation von Wirtschaft und Gesellschaften mit ökologischem und sozialem Leitbild leisten. Mit dem Beteiligungsprojekt „Bäume pflanzen für Klimagerechtigkeit " in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Revierförster werden Bürger für das Thema Generationengerechtigkeit sensibilisiert. Bei der Baumpflanzaktion können die Bürger direkt im Stadtwald ihren Nachhaltigkeitsbeitrag leisten. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die für die Anschaffung der Baumsetzlinge anfallen.

Die Bürger:innen-Initiative setzt sich dafür ein, dass die Klimakrise und das Artensterben verstärkt in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird und lokal Lösungen gefunden werden. Die Initiative verbindet drei Kommunen (Lauf, Ottersweier und Sasbach) und hat bereits ein Klimagespräch durchgeführt. Daraus haben sich diese beiden Themen herausgebildet, die nun durch die Initiative umgesetzt werden. Zum einen die Begrünung der Gemeinden, dazu wird eine Baumpflanzaktion durchgeführt. Zum anderen das Thema Wasser, zu dem zwei Referenten eingeladen werden, um über das Thema mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Die beiden Themen beziehen sich aufeinander und verfolgen zum einen den praktischen und zum anderen den theoretischen Ansatz.

Die Gartenfreunde Weidenfeld möchten durch die Erstellung eines nachhaltigen Wildbienen-Themengartens am Eingang ihrer Kleingartenanlage die Öffentlichkeit auf die Wichtigkeit der Wildbienen und Hummeln aufmerksam machen. Besucher*innen, Wander*innen und Vereinsmitglieder sind dazu eingeladen, sich mit dem Thema zu befassen und durch Pflanzaktionen, Bienennisthilfen, Infotafeln, Vorträgen vom BUND und weiteren Aktionen vor Ort sich für das Thema zu engagieren.

Die Gruppe setzt sich für die Quartiersentwicklung des Ortsteils Kau ein. In einer Papier- und Onlinebefragung werden Ideen für die zukünftige Ortsentwicklung gesammelt und ausgewertet. Beratung zu Entwicklung des Fragebogens gemeinsam mit der „Zukunftswerkstatt Kau“.

Unter dem Motto "Begegnung im Musikerviertel" richtet der Ettlinger Frauen- und Familientreff einen Bürgerbeteiligungsprozess im gleichnamigen Ettlinger Stadtviertel aus. Der Prozess ist eng angedockt an das im Quartier bereits gut vernetzte Familienzentrum. Weitere Begegnungsmöglichkeiten und gut besuchte Treffpunkte existieren bisher jedoch nicht. Das soll sich im Beteiligungsprozess nun ändern, der mit einer Pflanzentauschbörse im Frühjahr eingeläutet wird. Hier besteht die erste Gelegenheit für eine Begegnung von Nachbarn aus dem Viertel unabhängig von ihrem Alter, der Religion oder der Sprache. Im Anschluss geht die Breite Beteiligung in einen generationenübergreifenden Bürgerdialog über. Im Prozess erarbeiten die Teilnehmer spezifische Bedarfe für das Musikerviertel, die zu einer weiteren Belebung des Viertels beitragen. Die Bedarfe sowie erste Maßnahmenvorschläge werden von der Moderation zusammen mit einem vereinbarten Zeitplan zur Umsetzung dokumentiert. Ein Schaukasten sowie eine Chat-Gruppe halten alle Interessierte über den aktuellen Prozessstand auf dem Laufenden.

Hoffnungsträger Stiftung

In einem neu entstehenden Wohngebiet sollten die Bewohner des "Hoffnungsorts" pünktlich zum Einzug in Austausch gebracht werden. Das Vorhaben war so geplant, dass Veranstaltungen mit einer Befragung gemischt angeboten werden. Über die Fragebögen sollten Angebote ermittelt werden, die vor Ort gebraucht werden.

Der Verein Miteinander Stegen e.V. hat das Ziel durch Bürgerengagement und Bürgernetzwerke soziale Problemlagen zu erkennen und hierfür Hilfestellung zu leisten. Zur Verbesserung der Infrastruktur in der Gemeinde soll das Projekt „Begegnungshaus Lebensräume“ umgesetzt werden. Beratung erhält der Verein zu Fragen eines möglichen Betreibermodells.

Das Lebensmittelkollektiv Ettenheim richtet eine Ideenwerkstatt aus, um vor Ort einen Treffpunkt in zentraler Lage zu schaffen, der verschiedene Gruppen anspricht. Im „LebensMittelpunkt“ will die Gruppe Veranstaltungsangebote zum Thema bewusste Lebensmittelversorgung und Ernährungssouveränität anbieten. Auch ein Café ohne Konsumzwang ist vorgesehen. Ziel ist die Belebung der Innenstadt und die Stärkung bereits vorhandener Geschäfte. In der Ideenwerkstatt können interessierte Bürger weitere Nutzungen für den Treffpunkt einbringen. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die für den Druck von Flyern und Plakaten zur Bewerbung der Ideenwerkstatt anfallen.

Der Begegnungsraum ist seit 2016 ein Treffpunkt in Stuttgart Mitte für alle dauerhaft oder nur vorübergehend in Stuttgart lebenden Menschen. Er ist geschaffen, um den Austausch zwischen verschiedenen Kulturen zu fördern und friedliches Zusammenleben und Solidarität innerhalb einer diversen Gesellschaft zu stärken. Es ist ein Erfahrungsraum, der durch unterschiedliche Angebotsformate das Selbstverständnis einer offenen Gesellschaft im urbanen Raum verankert. Die Beratung wird für einen Analyse-/Reflexionsprozess der bisherigen Arbeit, des Profils und der Organisationsstruktur benötigt, um den Begegnungsraum zukunftsfähig zu machen und zu stärken. Der „Begegnungsraum“ ist im Rahmen der Förderung bei "Vielfalt gefällt! Orte des Miteinanders“ entstanden. Es ging dabei um die Bespielung des Raumes mit integrativen Angeboten.

Die Initiative besteht aus Studierenden, Geflüchteten und Engagierten, die gemeinsam einen Begegnungsraum in Stuttgart gebaut haben. Dieser Raum soll nun durch einen partizipativen und prozessorientierten Ansatz mit Inhalten gefüllt werden. Gemeinsam mit der Abteilung Integration wurden von April - Mai 2017 die Bedarfe abgefragt. Geflüchtete erhalten die Möglichkeit, sich aktiv zu beteiligen.

Ziel ist es, Begegnungen zwischen alten und jungen Menschen zu ermöglichen und die Bewohnerinnen und Bewohner beim Gestalten ihres Stadtteils hin zu einer verbesserten Wohn- und Lebensqualität zu begleiten. Im Rahmen der Weiterentwicklung der Quartiersarbeit und der Anpassung der Organisation des Projekts an zukünftige Herausforderungen soll ein Runder Tisch eingerichtet werden. Mit am Tisch sitzen sollen Bewohner des Quartiers sowie Initiativen vor Ort und Vertreter des Quartiersmanagements und der Stadt Kirchheim.

Q-PRINTS&SERVICE gGmbH

Die Pforzheimer Weststadt liegt zentral, angrenzend an die Innenstadt und an das Enzufer und bietet Lebens- und Wohnraum für viele Menschen.

Das erste Nachbarschaftsgespräch fand in einer temporären Spielstraße statt. Etwa 16 Personen zwischen 16 und 84 Jahren waren der Zufallseinladung gefolgt. Nach einem gemeinsamen Essen wurde eine Kennenlernrunde durchgeführt und Erwartungen formuliert. So wurde zum Beispiel genannt: vermüllte Plätze sollen beseitigt werden, Ehrenamt soll entstehen und der Stadtteil soll für alle attraktiv sein. In einem anschließenden Workshop wurden weitere Ideen zum Stadtteil gesammelt. Die Teilnehmenden sollten herausarbeiten, was sie an ihrem Stadtteil besonders mögen, was sie kritisch sehen und was sie sich noch für die Weststadt wünschen.

In einem weiteren Nachbarschaftsgespräch wurde zunächst zu einem Essen und Ankommen in lockerer Runde eingeladen. Trotz des nasskalten Wetters an diesem Tag starteten die Teilnehmenden motiviert zum Stadtteilspaziergang. Ein Mitarbeiter der Technischen Dienste und der Leiter des Amts für öffentliche Ordnung begleiteten die Begehung und hatten ein offenes Ohr für die Bewohner. Während des Spaziergangs konnten Anregungen für die entsprechenden Stationen an die anwesenden Akteure weitergeben. Nach dem einstündigen Spaziergang folgte ein Workshop im Lukaszentrum. Es ging um konkrete Ideen zur Aufwertung des Stadtteils, die dann auf Plakaten in kleinen Gruppen ausgearbeitet und im Plenum vorgestellt wurden.

Ein weiteres Treffen konnte mit dem ersten Bürgermeister vor Ort stattfinden. Nach einem gemeinsamen Essen und Ankommens-Gesprächen stellte die Moderatorin vor, was von der Stadtverwaltung als Anregungen bereits umgesetzt wurde. So konnte ein Müllplatz von Sperrmüll und Unrat geräumt werden, sodass der Platz ordentlich und aufgeräumt ist. Insgesamt war aufgrund der ausgerufenen Corona-Alarmstufe und hohen Inzidenzzahlen eine spürbar geringere Teilnehmerzahl an diesem letzten Treffen anwesend. Trotzdem konnten alle vier erarbeiteten Plakate von den Teilnehmenden selbst vorgestellt werden. Anschließend wurde darüber diskutiert, welche Ideen weiter umgesetzt werden sollen.

Die Sozialgemeinschaft Herrenzimmer initiiert in einem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen direkt am Dorfplatz einen Begegnungsort, insbesondere für ältere, einsame Menschen und entwickelt entsprechende Angebote und Nutzungsmöglichkeiten. Als Ankernutzung wird die Pfarrbücherei in die Begegnungsräume umziehen. Die Beratung gibt es für die Konzeption und Vorbereitung eines Beteiligungstages, für gemeinsame Entwicklung von Angeboten mit der Bürgerschaft sowie zur Neukonzeptionierung der Bücherei.

Aufbau eines Begegnungszentrums nach dem Konzept der Mehrgenerationenhäuser (MGH) mit einem Café in Form eines offenen Treffs und verschiedenen Angeboten. Beratung zu Konzeptentwicklung.

Ehrenamtliche Helfer haben sich im Arbeitskreis Migration Achern (AMA) mit dem angegliederten Verein "VAMA" e.V. zusammengefunden, um Geflüchtete und Migranten in Achern bei ihrer Alltagsbewältigung und Integration zu unterstützen. Zur Organisation der Aufgaben wurden folgende Bereiche gegründet: Café International, Hausaufgabenbetreuung, Deutschkurse, Geschirr- und Kleiderladen, Fahrradwerkstatt, Möbellager, Beratungscafé. Ein Begegnungszentrum für alle Acherner ermöglicht die Teilhabe an der Gestaltung des Zugsamenlebens in der Gemeinde und bietet Unterstützung für Menschen in ökonomischen oder sozial schwierigen Situation. Zu diesen Gruppen zählen Geflüchtete, Migranten, Alleinerziehende, Senioren, Arbeitssuchende, Menschen mit Behinderung. Das bürgerschaftliche Engagement ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Begegnungszentrums. Die Ehrenamtlichen werden aktiv in die Arbeit miteinbezogen. In einem Beteiligungsworkshop werden zudem weitere Ideen und Aktivitäten für das Begegnungszentrum mit den Beteiligten entwickelt.

Eine Initiativgruppe will in der Kirchzartener Innenstadt das „alte Rathaus“ neu beleben. Mit Beteiligung der Bürgerschaft sollen verschiedenste Nutzungen für das Gebäude eruiert werden. Die Basis allen Handelns soll eine Bürgergenossenschaft sein, die den finanziellen Grundstock des Projekts bilden soll. Beratung erhält die Initiative zur Gründung einer Bürgergenossenschaft sowie zur Wirtschaftlichkeitsberechnung des Gastronomie- und Boardinghousebetriebs.

Die Initiative „Bemerkenswerte Lebenserinnerungen, Ausstellung“ möchte zur Erinnerungsarbeit beitragen, indem Sie Personen darstellt, die vom Leben und Arbeiten in ländlichen Dörfern berichten. Daneben soll ein interaktives Begleitprogramm neben Schulklassen, Erwachsenen die Geschichte wirtschaftlich und kulturell erfahrbar machen. Beratung erhält die Initiative zu Fragen der Prozessausgestaltung.

In Baiersbronn wurde eine Veranstaltungsreihe zum Thema: „Vom Flüchtling zum Mitbürger – Integration gemeinsam gestalten!“ durchgeführt. Dabei wurde zum einen bearbeitet, wie es um die Arbeit im Freundeskreis steht; dazu wurden Personen mit Fluchterfahrung zum Thema Integration befragt. Im Projekt sollen diese Ergebnisse nun in den verschiedenen Gremien der Gemeinde Baiersbronn präsentiert werden. Anschließend soll gemeinsam erarbeitet werden, wie mit den Ergebnissen weiter verfahren werden soll.

Der Freundeskreis plant eine Vereinsgründung und wünscht sich in diesem Zuge Beratung zu Aspekten des Vereinsrechts und Vereinszwecks. Dazu soll eine Rechtsberatung zur Unterstützung der Geflüchteten in den jeweiligen Asylverfahren Teil der Beratungsleistung sein.

Bürger für Bürger eG tritt durch ihre Tätigkeit in der Nachbarschaftshilfe als kompetenter Ansprechpartner und Beratungsstelle für Menschen auf, die Fragen rund um die Themen Alter, Pflege und Betreuung haben. Eine solche Beratungsstelle wird in Form eine Seniorenbüros aufgebaut. Die Beratung erfolgt zu der Bildung einer Beratungsstelle und der Integration in die bestehende Organisation. Zudem besteht Interesse darin zu wissen, welche Beratungsthemen direkt angeboten werden und welche über das Netzwerk abgewickelt werden. Außerdem ergänzt die Beratung die Themen Gestaltung der Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung, Projektfinanzierung und Projektförderung.

Das Anliegen des Stadtseniorenrats e. V. in Heimsheim ist es, den Menschen in ihrer Stadt die Möglichkeit zu geben, solange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung zu bleiben. Dazu gehört vor allem eine barrierefreie Infrastruktur wie Gehwege, Radwege, Straßenübergänge, etc. für alle Bürger. Diese dient neben der Sicherung der Lebensstandards und der Mobilität auch dem kommunikativen Austausch der Bürger in den unterschiedlichen Lebensphasen und -stadien. In diesem Projekt geht es um die Erfassung des Ist-Zustandes und der Ausarbeitung möglicher Lösungen zusammen mit Betroffenen und der Gemeinde.

Das Projekt setzt sich zum Ziel, in Marbach eine Bestellgemeinschaft (BeGeMa) aufzubauen, um Großmengen vom nächstgelegenen Unverpacktladen (Ludwigsburg) abzunehmen und Lebensmittel direkt von umliegenden Erzeugern zu beziehen, die innerhalb der BeGeMa verteilt werden. Dies soll möglichst verpackungsfreies und lokal-ökologisches Einkaufen ermöglichen. Die Beratung erhält die Initiative für den konzeptionellen und effizienten Projektaufbau.

Die Initiative „Beteiligung ausländischer Mitbürger in Rottenburg am Neckar“ hat ein Gremium geschaffen, mit dem die Beteiligung von Migranten in Rottenburg institutionalisiert worden ist. Das Gremium ist auf politischer Ebene aktiv und gestaltet das Gemeinwesen in Rottenburg mit.

Der Gesamtelternbeirat setzt sich für die Interessen von Kindern und Eltern ein und sucht zusammen mit Akteuren der Zivilgesellschaft und Mitgliedern des Familienforums Reutlingen nach Lösungen, um den Mangel an Kitaplätzen zu beheben. In Reutlingen fehlen im Kitajahr 2022/23 rund 700 Plätze. Mit ihrer Beteiligungsinitiative setzen sie einen bürgerschaftlichen Prozess in Gang, um niedrigschwellige und schnell wirksame Möglichkeiten zu identifizieren. Ihr Ziel ist es, Ursachen für den Personalmangel und dafür kreative Lösungen zu identifizieren, kreative Betreuungsformen zu entwickeln, die Plätze zu schaffen, Bürger für neue Wege der Kinderbetreuung interessieren und zu eigenen Initiativen motivieren. Dazu bilden sie ein Kernteam, die den Arbeits- und Beteiligungsprozess steuern. Dieser besteht aus einer Analyse und Ideenwerkstatt sowie die Erarbeitung von Handlungsvorschlägen und Initiieren von ersten Initiativen.

Das Projekt ermöglicht die Weiterentwicklung des Ehrenamts in Offenburg, indem Menschen vor Ort zielgruppengerechter angesprochen, Strukturen und Angebote überprüft und Stadtteilbewohner*innen in Partizipationsprozesse einbezogen werden. Die Beratung erfolgt u.a. zu den Themen Projekt-und Prozessplanung, Quartiersarbeit und Schwerpunktsetzung von Aufgaben.

Im Zuge des Projektes werden Wiesengrundstücke in Blühwiesen umgewandelt sowie eine bestehende Wiese durch Neupflanzung von Obstbäumen als Streuobstwiese aufgewertet, deren Früchte später von allen geerntet werden können. Diese Aktionen sollen als Initialzündung im Stadtteil wirken. Zukünftig sollen weitere Flächen folgen, auch Privatpersonen sollen durch diese Vorbildflächen animiert werden, ihre Flächen klima- und biodiversitätsfreundlicher anzulegen. Der Blühstreifen werden mit künstlerischen Holzsteckern ergänzt, die in ehrenamtlicher Arbeit entstanden sind.

Die Initiative Bewegtes Laufenburg setzt sich für eine umweltverträgliche, autoreduzierte und zukunftsfähige Mobilität ein. Ein E-Auto zum Leihen wurde bereits zur Verfügung gestellt, dieses Angebot soll weiter bekannt gemacht werden. Diesem ersten Angebot sollen weitere Mobilitätsmaßnahmen folgen, die zum Umdenken beitragen, weniger das eigene PKW zu nutzen, sondern auf das Fahrrad und den ÖPNV umzusteigen.

Der Arbeitskreis Asyl in Weinheim ist seit mehr als 30 Jahren in der Asylarbeit tätig. Die starke Zuwanderung geflüchteter Menschen im Jahr 2015 löste eine Welle des Engagements aus, seit 2017 ist hier ein Rückgang des Engagements für Geflüchtete spürbar. Ehrenamtliche und auch Geflüchtete ziehen sich zurück. Diese Veränderungen werden im Rahmen des Projektes analysiert: Warum kommt es zu Beziehungsabbrüchen und wie kann man diesen entgegenwirken? Warum und wie gelingt der Beziehungsaufbau? Sowohl Engagierte als auch Geflüchtete werden in diesen Prozess eingebunden. Im ersten Schritt werden leitfadengestützte Interviews durchgeführt, um die aktuelle Situation zu erfassen. Die Ergebnisse dieser Bestandsaufnahme werden im Rahmen eines Workshops beiden Gruppen und anderen Initiativen vorgestellt und gemeinsam diskutiert. Ein Ziel ist es, den Bedarf an Unterstützung zu erfassen und daraus Vorschläge für die Praxis zu entwickeln. Der Beratungsgutschein wird für die Projektentwicklung und Durchführung benötigt. Es handelt sich dabei um einen Folgeantrag.

Verbesserung der örtlichen Infrastruktur, des wohnlichen Umfeldes und Verbesserung der sozialen Kontakte der Bürgerinnen und Bürger

Wie soll in einem beschaulichen Ort mit ca. 3.600 Einwohner der Tourismus gesichert/gefördert werden? Teile der Bevölkerung befürworten den Bau eines Wohnmobilstellplatzes und einer großen Hotelanlage. Kritiker befürchten eine herbe Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes und die Schädigung der touristischen Pfründe von Beuren. Sie überlegen, wie sich das Vorhaben auf den Klimawandel und auf die nicht erneuerbaren Ressourcen für nachfolgende Generationen auswirkt.

Diese und ähnliche Fragen wollen wir offen und transparent angehen. Dafür wollen wir ein Bürgerforum gründen und die informelle Bürgerbeteiligung stärken: Gemeinde und BürgerInnen, sollen rechtzeitig und im konstruktiven Dialog Ideen und nachhaltige Projekte für die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde finden und umsetzen.

Die Initiative errichtet eine "Bibliothek der Dinge". Hier können Gegenstände ausgeliehen werden, die meist nur selten gebraucht werden oder die man erst einmal kennen lernen und ausprobieren möchte. Vorstellbar sind hier verschiedene Gegenstände, wie z.B. eine Eismaschine, ein Hochdruckreiniger etc. Die Bibliothek der Dinge leistet damit einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum umweltbewussten Konsum. Auch hat sie einen sozialen Aspekt, da beim Leihen dem Einzelnen nicht so hohe Kosten entstehen wie beim Kaufen. Zur Eröffnung wird es eine große Informations-Veranstaltung geben.

Die Bürger Energiegenossenschaft Endingen (BEGE) möchte aktiv den Aufbau eines bidirektionalen Wärmenetzes mit einem Regenerationspuffer im Neubaugebiet begleiten. Beratung benötigen sie dabei zur Projektdurchführung von bereits erfahrenen Projektverantwortlichen zum Thema.

Der Seniorenbeirat unterstützt das Seniorenbüro dabei, die Seniorenarbeit in Bietigheim effektiv zu gestalten, zu ergänzen und zu vernetzen. Die Projekte unter dem Titel „Bietigheim vernetzt“ werden in Kooperation mit der Dr. Jakob Kölmer-Bürgerstiftung geplant und durchgeführt. Ziel des Projekts ist es, eine Begegnungsstätte für alle Generationen in der ehemaligen Gaststätte Löwen zu schaffen. Der Beratungsgutschein wird für die Projektentwicklung unter der Einbeziehung weiterer Organisationen und der Beteiligung der Bürgerschaft eingesetzt.

Wie sich verständigen, wenn man die fremde Sprache (noch) nicht ausreichend spricht, um seine Anliegen in Fachthemen wie Medizin oder Pädagogik vermitteln zu können? Auf Google Translate ist bei wichtigen Themen wie der Medizin kein Verlass! Wir entwickeln multilinguale Kommunikationshilfen für Menschen mit Sprachbarrieren, sei es nun, dass man zugewandert ist oder aufgrund einer Krankheit die Sprache verloren hat. Viele Dokumente stehen zum kostenlosen Download auf unserer Webseite. Gerne nehmen wir Ihre Wünsche und Anregungen auf.

Stärkung und Unterstützung von Familien und Einbindung von Freiwillig Engagierten

Die Vereinsgründung erfolgte nach Teilnahme am Runden Tisch "Fonds für

Beteiligung" der Allianz für Beteiligung im Jahre 2020. Hauptzweck ist die

Förderung zielgruppenübergreifender Teilhabe basierend auf einem breiten

Inklusionsverständnis. Unser Verein versteht sich als Brückenbauer und Ermöglicher. Wir

beraten und unterstützen Privatpersonen bei der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, aber auch bürgerschaftliche Initiativen, die sich in der Gestaltung ihres Quartiers und damit der Stärkung unseres strukturschwachen ländlichen Raumes engagieren. Gleichzeitig

engagieren wir uns auch überregional, z.B. in der Hochwasserhilfe, um Zeichen

zu setzen und dazu anzuregen, über den Tellerrand zu schauen. Alle Aktiven

engagieren sich ehrenamtlich.

Der Verein Netzwerk Streuobst und nachhaltiges Sulz setzt sich für den Erhalt der Streuobstwiesen ein und ist Hersteller des Sulzer Apfelsafts, bietet Baumkartierung und Qualifizierungsangebote und weitere Aktivitäten rund um das Thema Streuobstwiesen an. Zudem hat er eine digitale Vernetzungsplattform als Treffpunkt für Engagierte, Gruppen und weitere Sulzer Vereine aufgebaut. Zukünftig möchte der Verein seine Aktivitäten für ein nachhaltiges Sulz verstärken und hat dazu in Kooperation mit der Stadtverwaltung Workshops durchgeführt.

Aus dem durchgeführten Klimagespräch ist das folgende Projekt hervorgegangen und von den Teilnehmenden zur Umsetzung empfohlen.

In einem oder zwei Sulzer Quartieren sollen gemeinsam mit den Bürger*innen modellhaft Wege der Müllvermeidung und der Zuführung in den Wertstoffkreislauf erprobt werden. Damit soll ein Beitrag zur Sauberhaltung von Grundwasser und Böden erreicht werden. Maßnahmen der Müllvermeidung, Sammelaktionen, Bewusstseinsbildung und Infomaterial sowie ein aktiver Dialog mit den Bürger*innen im Quartier sind Bestandteile des Projekts. Zudem sollen insektenfreundliche Blühflächen in den Quartieren geschaffen werden.

Der Musikverein Sulz engagiert sich neben Musik, auch für Umwelt- und Klimaschutzthemen und setzt sich in der Sulzer Innenstadt für insektenfreundliche Blühflächen ein. Mehrjährige Blühstauden und Blumenzwiebel werden dazu gepflanzt und dafür übernimmt der Musikverein die Patenschaft zur Pflege der Fläche. Zudem plant der Musikverein Platzkonzerte bei den Blühflächen und verbindet damit Musik und Klimaschutz.

Die Streuobstfreunde Bergfelden setzten sich ehrenamtlich für die Streuobstbestände ein und leisten damit einen Beitrag zur Erhaltung und Entwicklung der örtlichen Kulturlandschaft und Artenvielfalt. Auch die Umwandlung des innerörtlichen Grüns in ein innerörtliches Bunt gehören zu den Vereinszielen.

Für das Anlegen von Blühstreifen hat der Verein Konzepte entwickelt, zum einen Blühenden Schulweg und zum anderen Blühende Trittsteine bei der Ortsdurchfahrt. Ziel ist es, Kinder und Erwachsene für die Vielfalt der Natur zu sensibilisieren. Auf einem Blühstreifen auf einem Schulgelände soll eine Versuchsfläche entstehen, die mit mehrjährigen heimischen Blühmischungen eingesät und mit Stauden bepflanzt werden soll.

Mit dem Konzept "Gut älter werden im Bodenseekreis" bietet der Landkreis seinen Gemeinden ein modulares Baukastensystem für einen niederschwelligen Einstieg in die Quartiersentwicklung und zur Gestaltung der Herausforderungen des demographischen Wandels mit aktiver Beteiligung der Bürger*innen. Die Veranstaltungen haben das Ziel, gemeinsam mit den Multiplikator*innen und Interessierten vor Ort den Handlungsbedarf in der jeweiligen Gemeinde zu erheben, zu konkretisieren und auf ihre Umsetzbarkeit hin zu überprüfen.

Mit der kreisangehörigen Stadt Meersburg sowie mit der Gemeinde Langenargen ist eine intensive Zusammenarbeit vereinbart, die die Begleitung und Unterstützung konkreter Maßnahmen und Schritte zur "Sorgenden Gemeinde" umfasst.

Darüber hinaus soll im Rahmen der landkreisweiten Vernetzung, bürgerschaftlich Engagierten und Verantwortlichen aus ähnlichen Projekten die Gelegenheit zum kreisweiten Austausch und zur gegenseitigen Unterstützung eröffnet werden.

Die Bürgerinitiative zur Förderung der „Dorfmitte Bolstern“ setzt sich für die Stärkung der Gemeinschaft und das generationsübergreifende Miteinander im Ort, für den Ausbau der nachbarschaftlichen Unterstützung, Verbesserung der Mobilität, für die Schaffung eines Treffs und Nahversorgungsangebotes mit Café sowie für die Entwicklung neuen Wohnens in der Dorfmitte ein. Die Beratung erfolgt zur konzeptionellen Projektentwicklung und zum Prozess der Bürgerbeteiligung für den „Aktiv Tag Bolstern – Zukunft gemeinsam gestalten“ zur Erarbeitung von gemeinsamen Ideen für die genannten Themenschwerpunkte.

Im Zuge des Projektes werden sechs verschieden Filme mit unterschiedlichen Schwerpunkten im Themenfeld Klima gezeigt. Gestartet wird jeweils mit einem Impulsvortrag zum jeweiligen Themenbereich, der zum Filmthema "hinführt". Dafür werden verschiedene Fachleute u.a. aus der Gemeindeverwaltung eingebunden. Im Anschluss an den Film findet eine Diskussionsrunde mit den Zuhörenden statt, welche in einen kurzen Ideenworkshop mit konkreten Maßnahmen für Bondorf übergeht.

Die Breuninger Stiftung wurde 1968 vom Unternehmer Heinz Breuninger und seiner Tochter Dr. Helga Breuninger gegründet. Eine Grundüberzeugung, die unsere Arbeit trägt, ist, dass es bei zukunftsfähigen Lösungen gesellschaftlicher Probleme in einer Demokratie auf das Zusammenspiel von Bürger*innen, Politik, Verwaltung und Wirtschaft ankommt.

Als unabhängige und gemeinnützige Organisation entwickeln wir operative Projekte in enger Zusammenarbeit mit Partnern, stoßen gesellschaftliche Diskurse an, initiieren Netzwerke und bauen Plattformen in der Bürgergesellschaft, die partizipative Entscheidungsprozesse ermöglichen. Außerdem bieten wir verschiedene Qualifizierungsformate für die Umsetzung von Beteiligungsprozessen (Runde Tische) an.

klimaPLAN_Besigheim hat sich gegründet, um dem Klimaschutz vor Ort eine Stimme zu geben. Mit Aktionen rücken sie die Notwendigkeit des Handelns stärker ins Bewusstsein. Ihr Ziel ist die Klimaneutralität Besigheims bis 2035. Die Initiative möchte in diesem Zusammenhang die Kommune beraten und Bürger*innen aufzeigen, wie sie Veränderungen mitgestalten können.

Im Rahmen des Projekts Klimaleine haben Bürger*innen 350 Pappen mit ihren Ideen für mehr Klimaschutz gestaltet. In einem Buchs werden diese Vorschläge zu klimaschützendem Handeln, Hinweisen zu CO2 Einsparungen und konkreten Maßnahmen veröffentlicht. Das Buch wird der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat überreicht und in der Stadtbibliothek ausliegen. Das Buch verfolgt folgende Ziele: Ideen der Bürger*innen würdigen, Klimaschutz im Stadtgespräch behalten, konkrete Möglichkeiten aufzeigen und Klimaneutralität voranbringen.

Der Hochwasserschutz an der Murr wird weitgehend von den kommunalen und staatlichen Wasserbehörden geplant, jedoch weitgehend ohne Beteiligung der betroffenen Bevölkerung. Deshalb soll das Projekt die Beteiligungsfähigkeit der Bürgerschaft in Umwelt- und Naturschutzfragen fördern, ferner die Bildung für nachhaltige Entwicklung an sich unterstützen. Ziel ist die Umsetzung eines nachhaltig-ökologischen Hochwasserschutzes an der Murr.

Das Projekt hat zum Ziel, Menschen in der Gemeinde auf die Schotterflächenproblematik aufmerksam zu machen und Beetpat*innen zu gewinnen, die sich langfristig um die Pflege nach der Pflanzung einsetzen. Neben Flächen der Gemeinde sollen auch private Schotterflächen bepflanzt werden. Die Bepflanzung sorgt unter anderem für ein verbessertes Mikroklima, verbesserte Regenwasseraufnahme und Lebensbedingungen für Straßenbäume, Erhalt der Biodiversität und im Zuge des Projekts auch für gesellschaftlichen Zusammenhalt und Verantwortungsbewusstsein.

Der Verein plant die Entwicklung von "Runden Tischen des Dialogs". Mit einem selbsterbauten Tiny House soll in Stadtteilen Nürtingens gefahren werden und hierbei temporäre Orte des Dialogs entstehen. Vor Ort soll erfragt werden, was Personen mit Nürtingen emotional verbinden und wie sie die Zukunft sehen. Daraus soll ein Kunstprojekt resultieren, das die Nürtinger Vielfältigkeit erlebbar macht.

Die Lokale Allianz Besigheim ist ein Verbund aus Besigheimer Bürgern, Vertretern von Kommune und Vereinen sowie weiteren Akteuren. Mit der Veranstaltungsreihe "Bürger als Experten" schaffen sie einen Rahmen, der zu Austausch, Vernetzung sowie zum besseren Kennenlernen der eigenen Nachbarschaft einlädt. Die Veranstaltungen stehen allen interessierten Bürgern vor Ort offen. Die Bürger sind ausdrücklich eingeladen, sich selbst mit eigenen Ideen und Wissen in das Veranstaltungsformat einzubringen. Eine Stärkung der Stadtgemeinschaft im Sinne des Empowerment-Ansatzes ist Ziel des Projekts. Der Aufbau eines Nachbarschaftsnetzwerks steht als langfristige Idee hinter dem Projekt. Mit dem Beteiligungstaler werden Cateringkosten finanziert, die an den Veranstaltungen anfallen.

Wir hoffen, die junge Generation durch unser Projekt intensiver und aktiver in das Gemeindeleben neu und zukunftsweisend zu integrieren

Das Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer Version für ein gutes Leben im Dorf Wäschenbeuren für alle Generationen und Bevölkerungsgruppen. Ein dorfübergreifender Bürgerbeteiligungsprozess öffnet einen Gestaltungsspielraum für ein soziales, generationsübergreifendes und inklusives Miteinander. Dabei soll besonders die Zukunft im Alter in den Blick genommen werden, damit die Menschen möglichst lange und selbständig in ihrem Zuhause bleiben können. Der Beratungsgutschein wird für die Organisation des Bürgerbeteiligungsprozesses benötigt.

Die Initiative hat ein Bürgerbeteiligungsprozess in Form einer Haushaltsbefragung angestoßen. Dieser soll nun im Folgenden professionell begleitet werden. Inhalte der Befragung waren beispielsweise: Zufriedenheit der bestehenden Angebotsstruktur, Bekanntheitsgrad der Quartiersarbeit sowie deren Projekte, Nachbarschaft und Ehrenamt. Die Haushaltsbefragung bildet das Fundament der weiteren Ausgestaltung der Quartiersarbeit. Die Ergebnisse werden zunächst intern im Netzwerk aufgearbeitet, um sie danach in Themenschwerpunkte zu unterteilen und in Form einer "Bürger Werkstatt Zukunft" der Bürgerschaft transparent zu kommunizieren.